公開日:2025年4月24日最終更新日:

近年はサーバーレスコンピューティングが注目されています。これまでのシステム開発では、サーバーの存在は当たり前のものでしたが、近年ではその前提が見直されている状況です。サーバーを用いずに同等の仕組みを実現することで、システムをスムーズに開発したり、効率よく運用したりする動きが進んでいます。

これを実現するAWSの仕組みとして、AWS Lambdaが挙げられます。これを用いることで、サーバーを意識することなくプログラムのソースコードを実行できるようになり、実行環境の構築や維持にかかる手間を大幅に軽減することが可能です。

今回は、AWSが提供するサーバーレスコンピューティングの中核を担う AWS Lambda について解説します。

目次 <Contents>

AWS Lambdaとは何か

AWS Lambda とは、AWSが提供する Function as a Service(FaaS) 型のサービスです。事前に用意された実行環境にプログラムを配置することで、自分で環境を用意することなく処理を実行できます。

本来であれば、プログラムを動かすにはそのための実行環境もセットで必要です。しかし、Lambdaを利用すれば、プログラムコードだけで実行が可能になります。

また、AWS Lambdaを利用すれば、イベント駆動型のプログラムを起動することも可能です。たとえば、以下のようなイベントをトリガーにプログラムを実行できます。

- ● Webサイトに対して接続があったとき

- ● S3のデータが更新されたとき

- ● EC2内で特定のログが出力されたとき

イベント駆動型であるため、これまでのようにプログラムを常に待機させておく必要がありません。これにより、今までとは根本的に異なる効率的なアーキテクチャを実現できるようになりました。

AWS Lambdaを用いたアーキテクチャの特徴

AWSに限らず、サーバーレスコンピューティングの利用は増加しています。その中でも、AWS Lambda にはどのような特徴があるのかを解説します。

利用できる言語やライブラリが多い

AWS Lambdaは、いくつものランタイムに対応しており、これによりさまざまなプログラミング言語での実行が可能です。最新のAWS Lambdaでは、以下のプログラミング言語やライブラリに対応しています。

- ● Python

- ● Node.js

- ● Java

- ● C# (.NET Core)

- ● Ruby

- ● Go

さらにはカスタムランタイムで他言語も利用可能です。なお、具体的な対応バージョンは変更されるかもしれません。AWS公式サイトで最新の情報を確認するようにしてください。

レイヤーを利用できる

複数のLambda関数から呼び出すパッケージなどは、「レイヤー」と呼ばれる機能を用いて共通化できます。これにより、同じコードやライブラリを複数のLambda関数へ重複して登録しなくて済み、保守性や効率性を高められるのです。

なお、1つのLambda関数には最大5つまでレイヤーを紐付けできます。無制限に紐づけられるわけではないため、レイヤーの設計は慎重に行うべきです。

また、紐付け個数の上限だけではなく、関数コードとレイヤーの合計サイズが250MB以下という制限もあります。ソースコードの容量には注意して設計すべきです。

オートスケーリングに対応

AWS Lambdaは、オートスケーリングに対応しています。もともと「必要なときにだけプログラムを実行する」という設計ですが、リクエスト数の増減に応じてスケールを自動調整する仕組みが組み込まれているのです。

例えば、リクエストが少ないときには最小限のリソースで実行されるように自動的に制御されます。逆に、リクエストが集中した際には、同時に多数のインスタンスを立ち上げて処理してくれるのです。

このような仕組みにより、イベント数が増減してもパフォーマンスを維持しやすくなっています。また、パフォーマンスを保ちながら、コストも最小限に抑えやすいことが魅力です。

AWS Lambdaを導入するメリット

続いては、システム開発にAWS Lambdaを採用するメリットを紹介します。

料金が安く抑えられる

AWS Lambdaの料金は、リクエスト回数と処理時間によって決定されます。リクエスト回数の料金は一定ですが、処理時間の料金については長くなればなるほど、単位当たりの料金は低くなる仕組みです。これら以外にネットワーク料金などが発生しますが、EC2のように待機時間に対して料金が発生することはありません。

その結果、多くの場合でEC2を用いるよりも安い料金でプログラムを実行できるようになります。特に呼び出される頻度が少ないプログラムを実行する場合には、EC2の待機料金よりも大幅にコストを抑えられるでしょう。

膨大なリクエストが続いた場合は料金が高くなることもありますが、それでもEC2よりも安く済むケースが多い点は大きなメリットです。

開発に集中できる

プログラムを実行するための環境を構築する必要がなく、開発作業に集中できることも大きなメリットです。従来は、プログラマがOSや実行環境のインストール・設定を行う必要がありましたが、Lambdaではそのような作業は不要です。ソースコードを書いて、簡単な設定をするだけですぐに動作させられるようになります。

また、開発に集中できることで、作業の効率化やスピードアップが可能です。本来の業務に注力できることで、生産性が向上し、ミスの低減や開発期間の短縮といったメリットを生み出します。

AWSのサービスと連携しやすい

AWS Lambdaは、他のAWSサービスと非常に連携しやすい設計となっていることが特徴です。近年ではデータベースやストレージなど、さまざまなサービスを組み合わせてアーキテクチャを構築することが当たり前でしょう。Lambdaは、その中心として機能しやすい構造になっているのです。

特に、LambdaはAWS内のサービスで完結するように設計されています。そのため、連携したいそれぞれのサービスについての理解があれば、サーバーレスアーキテクチャを簡単に実現できることがポイントです。

加えて、AWS Lambdaには「実行トリガー」と呼ばれる仕組みがあります。これは、S3、DynamoDB、API Gatewayなど、さまざまなAWSサービスからLambda関数を自動的に呼び出す機能です。これにより、複数のサービスを一気通貫で連携させたアーキテクチャも簡単に構築できます。

AWS Lambdaを利用するデメリット

解説してきたとおり、AWS Lambdaには多くのメリットがあります。ただ、同時にいくつかのデメリットも存在します。

初回実行時の遅延

AWS Lambdaは常時起動されているわけではなく、実行のタイミングで初めて起動される仕組みです。その結果、初回実行時にはリクエストが発生してから処理されるまでに時間がかかることがあります。リアルタイム性が求められるアーキテクチャでは、これが問題となりかねません。

そもそも、AWS Lambdaは、常にアクティブな状態で待機しているEC2とは大きく異なります。スタンバイ状態にある関数が、リクエストを受けることで初めて起動されるのです。

なお、連続してリクエストがある場合にはすでに起動済みの状態が維持されます。しかし、しばらく使用していない状態からのリクエストでは「コールドスタート」と呼ばれる初期化処理が必要です。結果、応答に時間を要して、処理が遅延してしまいます。

実行時間に制限がある

AWS Lambdaの実行時間には上限があり、最大で15分間と定められています。そのため、大量のデータを処理するような長時間のバッチ処理には不向きです。処理中に15分の上限に達すると、その時点で強制的に処理が終了してしまいます。

長い処理を想定している場合には、事前に処理時間を見積もっておくことが重要です。テストを十分に行わずに本番リリースしてしまうと、15分を超えたタイミングで処理が強制終了されてしまいます。最悪の場合、ロールバックや再実行が難しくなることもあり得るのです。

コスト管理を意識する必要がある

AWS Lambdaは、待機時間分のコストが発生しないため、コストを抑えやすいというメリットがあります。しかし、EC2などと比べて料金体系が異なるため、使い方によっては予期せぬ高額請求に繋がるかもしれません。例えば、大量のリクエストが短時間に集中した場合、リクエストごとに課金される仕組みのため、合計コストが急増する恐れがあります。

こうしたリスクを避けるには、「AWS Cost Explorer」や「AWS Budgets」などのサービスを活用する方法がおすすめです。これにより、リアルタイムでコスト状況を確認したり、しきい値を超えた際に通知を受けたりすることができます。

AWS Lambdaでプログラムを実行する方法

ここまでAWS Lambdaの特徴やメリット・デメリットについて解説しました。続いては、実際にプログラムを実行する方法について説明します。

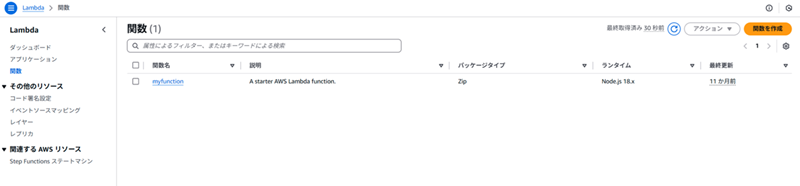

Lambda関数の作成

最初に、実行するプログラムであるLambda関数を作成する必要があります。ここでは、簡単な例として、Node.jsの関数を作成します。

まず、AWS Lambdaのコンソール画面にアクセスし、「関数を作成」をクリックします。

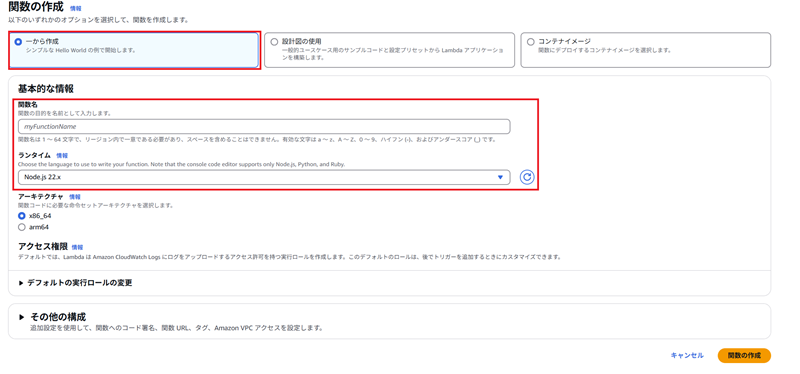

関数の作成方法には「コードをすべて自分で記述する方法」「設計図(Blueprint)を使用する方法」の2通りがあります。今回は、すべてコーディングする方法を選ぶため、「一から作成」を選択します。

また、同時に関数の名前やランタイムも指定してください。今回は、Node.jsを用いた開発を進めます。入力後「関数を作成」をクリックします。

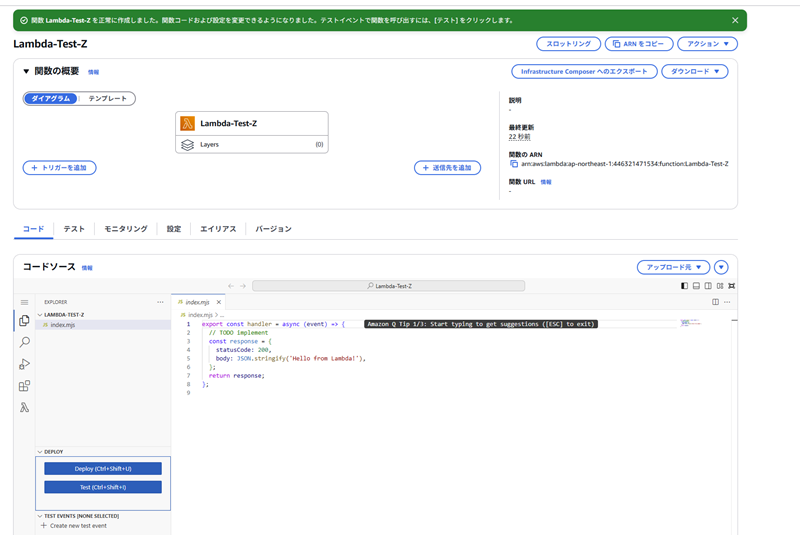

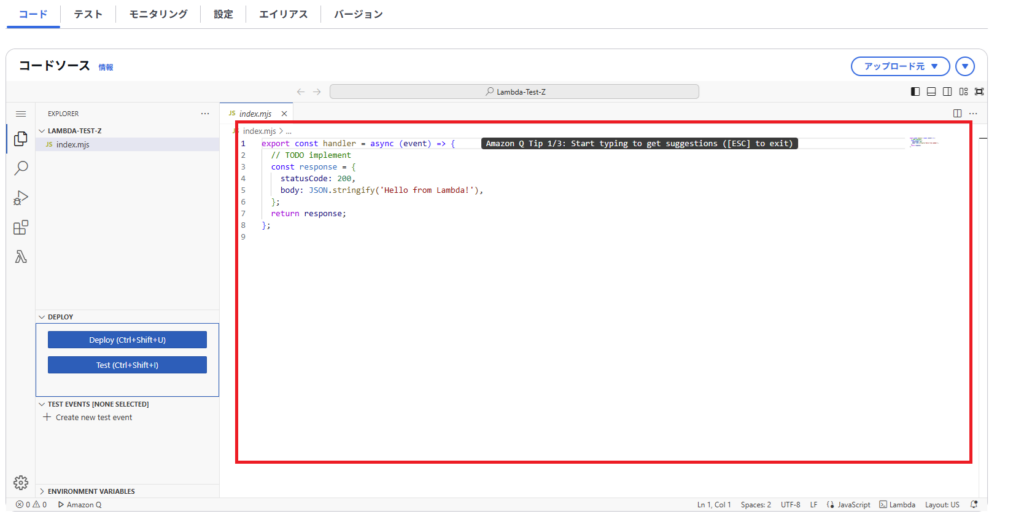

関数が完成すると、画像のとおり画面が遷移します。

ソースコードの記述

Lambda関数の作成が完了すると、画像の赤枠部分にソースコードの記述が可能です。本来は、開発したソースコードを反映しますが、今回は標準の「Hello Word」をそのまま利用します。

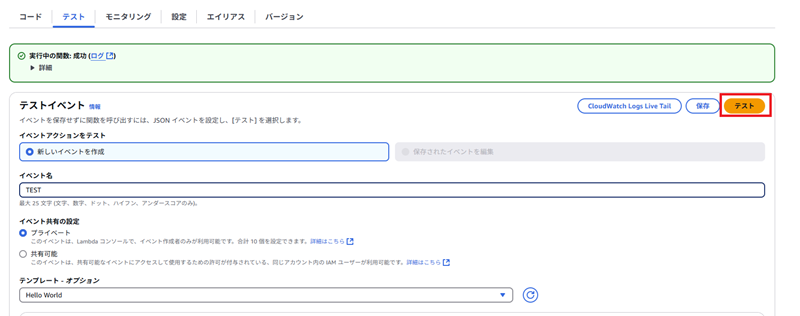

動作テスト

ソースコードが適切に動作するかテストが可能です。テストタブを開いて「テスト」をクリックしてみましょう。

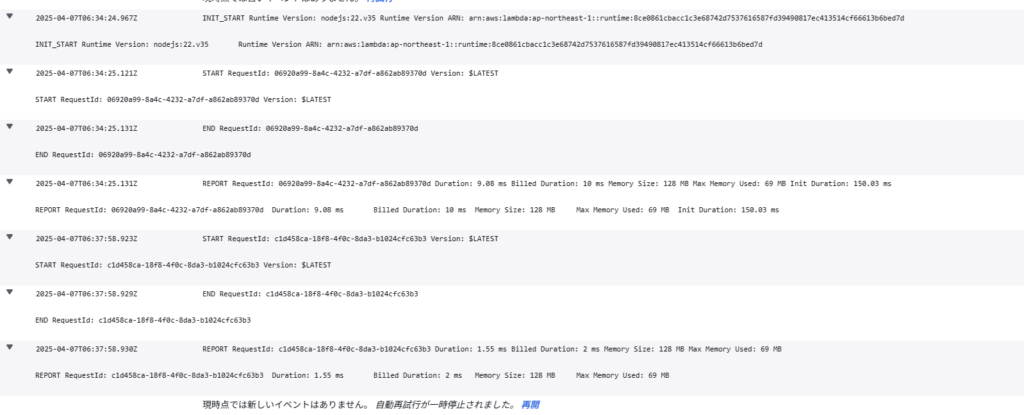

テストボタンをクリックしたあとにCloudWatchへアクセスすると、Lambda関数が実行されたことが確認できます。今回は簡易的な関数ですが、処理やログの表示などを作り込むことで、アプリケーションとして知りたいことを把握できるようになるのです。

まとめ

AWSでサーバレスアーキテクチャを実現できる、AWS Lambdaについて解説しました。簡単にソースコードを実行できる環境であり、EC2を利用するよりも低いハードルで環境を構築できます。ただ、メリットもデメリットもあるため、これらをどちらも理解しておくことがポイントです。

お客様が運営するクラウドの監視・保守・運用業務を、ジードが代行いたします。

お客様が運営するクラウドの監視・保守・運用業務を、ジードが代行いたします。 お客様のご要望に沿って、適切なクラウド選定から設計・構築までを行います。

お客様のご要望に沿って、適切なクラウド選定から設計・構築までを行います。 Azure上で、AI + 機械学習、分析、ブロックチェーン、IoTを開発します。

Azure上で、AI + 機械学習、分析、ブロックチェーン、IoTを開発します。